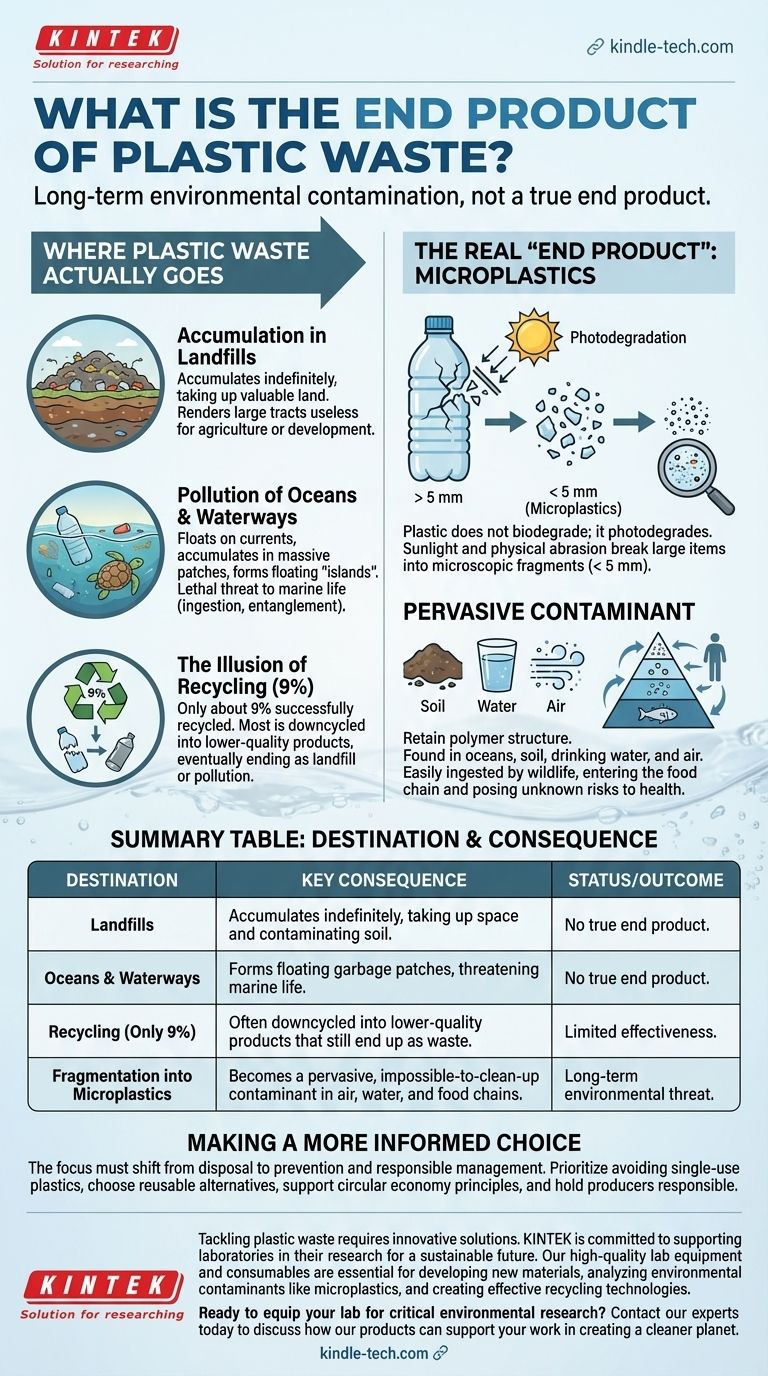

Das grundlegende Problem mit Plastikmüll ist, dass er kein natürliches Endprodukt hat. Im Gegensatz zu organischen Materialien, die sich zersetzen, ist Plastik nicht biologisch abbaubar, was bedeutet, dass es sich nicht in harmlose Substanzen zersetzt. Stattdessen verbleibt es Hunderte oder sogar Tausende von Jahren in der Umwelt, zerfällt lediglich in kleinere Stücke oder sammelt sich auf Deponien und in den Ozeanen an.

Das wahre „Endprodukt“ von Plastikmüll ist die langfristige Umweltverschmutzung. Seine prägende Eigenschaft – die Haltbarkeit – sorgt dafür, dass es sich über Jahrhunderte in unseren Ökosystemen ansammelt und eine erhebliche Bedrohung für Land, Wasser und Wildtiere darstellt.

Wohin Plastikmüll tatsächlich gelangt

Wenn wir Plastik „wegwerfen“, verschwindet es nicht wirklich. Es wird lediglich an einen von mehreren Orten gebracht, von denen jeder seine eigenen schwerwiegenden Umweltfolgen hat.

Ansammlung auf Deponien

Der Großteil des Plastikmülls landet auf Deponien. Da er nicht biologisch abbaubar ist, nimmt er auf unbestimmte Zeit wertvollen Platz ein.

Mit der Zeit kann diese Ansammlung große Landflächen für andere Zwecke wie Landwirtschaft oder Entwicklung unbrauchbar machen.

Verschmutzung von Ozeanen und Wasserwegen

Eine beträchtliche Menge Plastikmüll gelangt in Flüsse und letztendlich in den Ozean. Da er eine geringere Dichte als Wasser hat, schwimmt ein Großteil davon und wird von Strömungen mitgerissen.

Dieses Plastik sammelt sich in riesigen Ansammlungen an, die manchmal schwimmende „Inseln“ bilden. Dies stellt eine direkte und tödliche Bedrohung für das Meeresleben durch Aufnahme und Verstrickung dar. Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass unsere Ozeane bis 2050 nach Gewicht mehr Plastik als Fisch enthalten könnten.

Die Illusion des Recyclings

Obwohl Recycling ein entscheidender Teil der Lösung ist, ist es für die meisten Kunststoffe kein endgültiges Ziel. Derzeit werden nur etwa 9 % des gesamten Plastikmülls erfolgreich recycelt.

Selbst wenn sie recycelt werden, werden die meisten Kunststoffe zu minderwertigeren Produkten downgecycelt, die nicht wieder recycelt werden können und letztendlich ihren Lebenszyklus auf einer Deponie oder als Verschmutzung beenden.

Das eigentliche „Endprodukt“: Mikroplastik

Das heimtückischste Ergebnis für Plastikmüll ist sein Zerfall in immer kleinere Partikel, bekannt als Mikroplastik.

Was Fragmentierung bedeutet

Plastik ist nicht biologisch abbaubar; es ist photochemisch abbaubar. Sonnenlicht und physikalischer Abrieb zerlegen große Plastikgegenstände in mikroskopisch kleine Fragmente, einige davon kleiner als 5 Millimeter.

Diese Partikel behalten ihre Polymerstruktur. Sie sind immer noch Plastik, nur in einer Form, die unmöglich zu reinigen und leicht zu verteilen ist.

Ein allgegenwärtiger Schadstoff

Mikroplastik ist zu einem allgegenwärtigen globalen Schadstoff geworden. Es findet sich in unseren Ozeanen, im Boden, im Trinkwasser und sogar in der Luft, die wir atmen.

Aufgrund ihrer geringen Größe werden sie leicht von Wildtieren aufgenommen, gelangen auf jeder Ebene in die Nahrungskette und stellen ein noch unquantifiziertes Risiko für Ökosysteme und die menschliche Gesundheit dar.

Eine fundiertere Wahl treffen

Zu verstehen, dass Plastik keinen wahren Lebenszyklus hat, ist der erste Schritt zur Bewältigung des Problems. Der Fokus muss sich von der Entsorgung auf Prävention und verantwortungsvolles Management verlagern.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk darauf liegt, Ihren persönlichen Einfluss zu reduzieren: Priorisieren Sie die Vermeidung von Einwegplastik und wählen Sie wann immer möglich wiederverwendbare Alternativen.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf systemischer Veränderung liegt: Unterstützen Sie Unternehmen und politische Maßnahmen, die Kreislaufwirtschaftsprinzipien fördern, die Recyclinginfrastruktur verbessern und Hersteller für ihre Verpackungen verantwortlich machen.

Letztendlich müssen wir Plastik nicht als eine Wegwerf-Annehmlichkeit behandeln, sondern als ein langlebiges Material, das eine dauerhafte Managementstrategie erfordert.

Zusammenfassungstabelle:

| Ziel des Plastikmülls | Wesentliche Konsequenz |

|---|---|

| Deponien | Sammelt sich auf unbestimmte Zeit an, nimmt Platz ein und kontaminiert den Boden. |

| Ozeane & Wasserwege | Bildet schwimmende Müllteppiche, die das Meeresleben bedrohen. |

| Recycling (nur 9 %) | Wird oft zu minderwertigeren Produkten downgecycelt, die immer noch als Abfall enden. |

| Fragmentierung zu Mikroplastik | Wird zu einem allgegenwärtigen, unmöglich zu beseitigenden Schadstoff in Luft, Wasser und Nahrungsketten. |

Die Bewältigung von Plastikmüll erfordert innovative Lösungen. KINTEK engagiert sich dafür, Labore bei ihrer Forschung für eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.

Unsere hochwertigen Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien sind unerlässlich für Forscher, die neue Materialien entwickeln, Umweltkontaminanten wie Mikroplastik analysieren und effektive Recyclingtechnologien schaffen. Ob Sie zuverlässige Filtersysteme, Analyseinstrumente oder langlebige Laborgeräte für Ihre umweltwissenschaftlichen Projekte benötigen, KINTEK bietet die Werkzeuge für Entdeckungen.

Bereit, Ihr Labor für kritische Umweltforschung auszustatten? Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten, um zu besprechen, wie unsere Produkte Ihre Arbeit zur Schaffung eines saubereren Planeten unterstützen können.

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- Elektrischer Drehrohrofen Kleiner Drehrohrofen Biomasse-Pyrolyseanlage

- Kundenspezifische bearbeitete und geformte PTFE-Teflon-Teile Hersteller für Labor ITO FTO leitfähiges Glasreinigungskörbchen

- Polyethylen-Separator für Lithiumbatterien

- XRF & KBR Kunststoffring Labor Pulverpressform für FTIR

- Kundenspezifische PTFE-Teflon-Teilehersteller für säure- und alkalibeständige chemische Pulvermaterialschaufeln

Andere fragen auch

- Was ist ein Rotationsverdampfer? Der ultimative Leitfaden zur schonenden Lösungsmittelentfernung

- Wie saugt man einen Ofen aus? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren DIY-Wartung

- Was ist der Sinterprozess? Ein Leitfaden zur Herstellung mit Pulvermaterialien

- Erhöht die Wärmebehandlung die Festigkeit eines Materials? Passen Sie die Eigenschaften Ihres Materials an

- Was sind die Anwendungen des HF-Sputterns? Ermöglichung der fortschrittlichen Dünnschichtabscheidung für Isolatoren

- Was ist die maximale Betriebstemperatur für hartgelötete Verbindungen? Entschlüsseln Sie den Schlüssel zu Verbindungszuverlässigkeit und -leistung

- Wie sind Ultratiefkühlschränke für eine einfache Bewegung in Laboren konzipiert? Entfesseln Sie die Flexibilität Ihres Labors mit Schwenkrollen

- Was ist das Endprodukt der schnellen Pyrolyse? Bio-Öl-Ertrag für erneuerbaren Kraftstoff maximieren