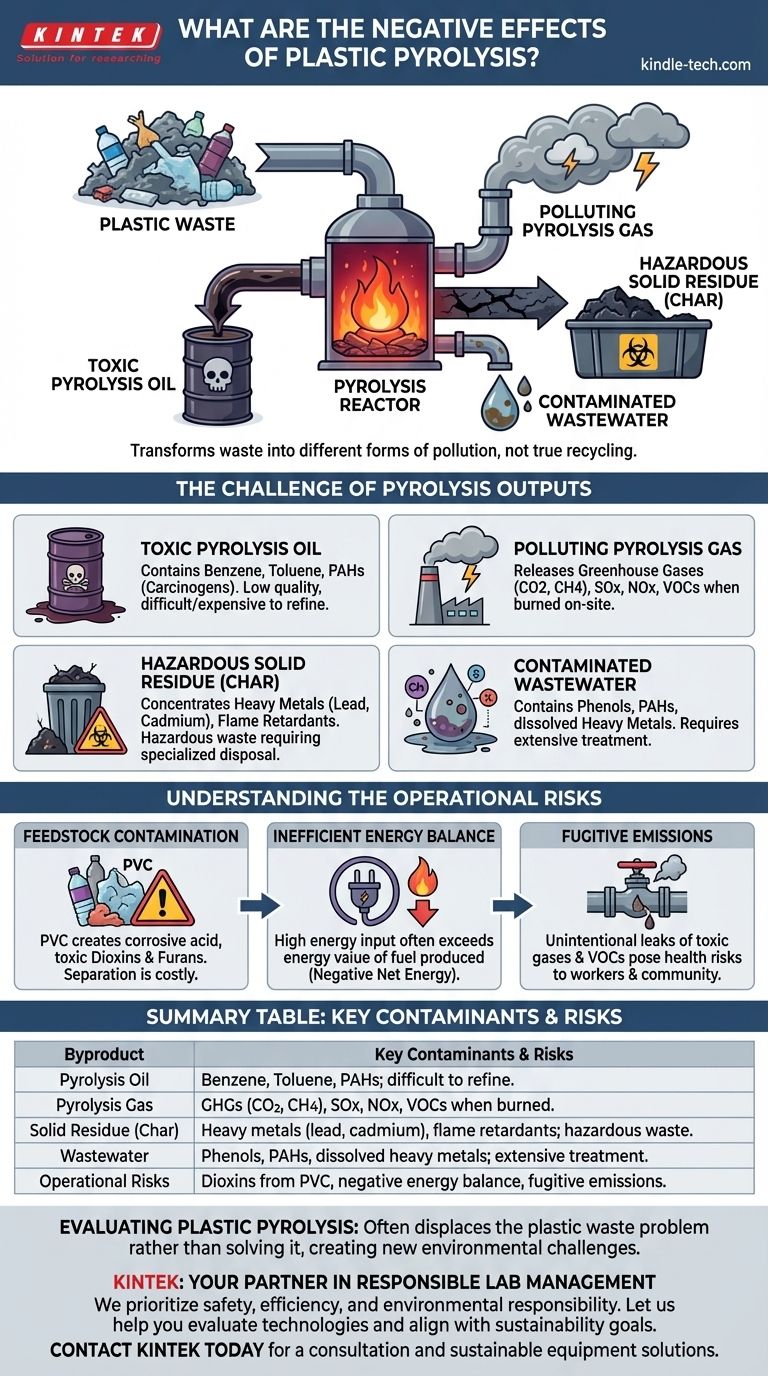

Obwohl oft als chemische Recyclinglösung beworben, birgt die Kunststoffpyrolyse erhebliche negative Auswirkungen, die ihre ökologische Tragfähigkeit in Frage stellen. Das Verfahren wandelt Kunststoffabfälle in Pyrolyseöl, ein Synthesegas und einen festen Rückstand um, von denen jede eine neue Reihe von Umwelt- und Gesundheitsrisiken birgt. Diese Konsequenzen ergeben sich direkt aus der toxischen Zusammensetzung der Produkte und den betrieblichen Realitäten der Technologie.

Das grundlegende Problem bei der Kunststoffpyrolyse besteht darin, dass sie Kunststoffabfälle nicht beseitigt, sondern in verschiedene Formen der Verschmutzung umwandelt. Das Verfahren erzeugt gefährliche Nebenprodukte – toxisches Öl, umweltschädliches Gas und kontaminierte Feststoffe –, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen können.

Die Herausforderung der Pyrolyseprodukte

Die Kunststoffpyrolyse ist ein thermischer Zersetzungsprozess, der lange Polymerketten in kleinere, weniger komplexe Moleküle aufspaltet. „Weniger komplex“ bedeutet jedoch nicht „harmlos“. Die Produkte sind oft mit Toxinen kontaminiert, die entweder im ursprünglichen Kunststoff enthalten waren oder während der Reaktion entstehen.

Toxisches Pyrolyseöl

Das primäre flüssige Produkt, oft als Pyrolyseöl oder „Pyr-Öl“ bezeichnet, wird häufig als Ersatz für Rohöl vermarktet. Es handelt sich jedoch um ein komplexes, minderwertiges Gemisch, dessen Raffinierung schwierig und teuer ist.

Dieses Öl ist durchweg mit gefährlichen Substanzen kontaminiert, darunter Benzol, Toluol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als bekannte Karzinogene gelten. Die Verwendung dieses Öls als Brennstoff ohne erhebliche Aufbereitung setzt diese Toxine und andere schädliche Schadstoffe in die Luft frei.

Umweltschädliches Pyrolysegas

Das bei der Pyrolyse entstehende nicht kondensierbare Gas, das sogenannte „Syn-Gas“, wird typischerweise vor Ort verbrannt, um die Energie für den Prozess selbst bereitzustellen.

Obwohl dies effizient erscheinen mag, kann die Verbrennung dieses Gases eine Vielzahl von Schadstoffen freisetzen. Dazu gehören Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan sowie saure Gase (SOx, NOx) und flüchtige organische Verbindungen (VOCs), sofern sie nicht durch hochentwickelte und kostspielige Luftreinhaltungssysteme aufgefangen werden.

Gefährlicher fester Rückstand (Pech/Kohle)

Das feste Nebenprodukt der Pyrolyse ist ein kohlenstoffhaltiger Rückstand, der als Pech (Char) bekannt ist. Dies ist kein harmloses Material wie Holzkohle.

Das Pech wirkt als Sammelstelle für Verunreinigungen, die im Kunststoff-Ausgangsmaterial enthalten sind, und konzentriert Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Chrom sowie Flammschutzmittel und andere chemische Zusatzstoffe. Dies macht das Pech zu einem gefährlichen Abfall, der einer speziellen Entsorgung auf gesicherten Deponien bedarf, was erhebliche Kosten und eine Umweltbelastung darstellt.

Kontaminiertes Abwasser

Wenn das Kunststoff-Ausgangsmaterial Feuchtigkeit enthält, erzeugt der Prozess Abwasser. Dieses Wasser kommt mit dem sich zersetzenden Kunststoff in Kontakt und wird mit Phenolen, PAKs und gelösten Schwermetallen kontaminiert. Die Einleitung dieses Wassers erfordert eine umfangreiche Vor-Ort-Behandlung, um eine Verschmutzung lokaler Wasserquellen zu vermeiden.

Verständnis der betrieblichen Risiken

Über die direkten Produkte hinaus birgt der tägliche Betrieb von Pyrolyseanlagen eigene Herausforderungen, die zu ihren negativen Auswirkungen beitragen.

Kontamination des Ausgangsmaterials

Reale Kunststoffabfälle sind niemals rein. Das Vorhandensein von Materialien wie PVC ist ein großes Problem, da sein Chlorgehalt bei Erhitzung hochkorrosive Salzsäure und extrem toxische Dioxine und Furane erzeugen kann. Die Abtrennung von Kunststoffen auf die erforderliche Reinheit ist technisch schwierig und wirtschaftlich unerschwinglich.

Ineffiziente Energiebilanz

Die Pyrolyse ist ein energieintensiver Prozess, der hohe Temperaturen erfordert, um Kunststoffe abzubauen. Die zur Betreibung der Anlage benötigte Energie kann oft den Energiewert der produzierten Brennstoffe übersteigen, was zu einer negativen Nettoenergiebilanz führt. Dies untergräbt den Anspruch als Energieerzeugungsmethode.

Flüchtige Emissionen

Pyrolyseanlagen sind komplexe Chemieanlagen mit dem Potenzial für flüchtige Emissionen. Dies sind unbeabsichtigte Lecks toxischer Gase und VOCs aus Rohren, Ventilen und anderer Ausrüstung, die ein direktes Gesundheitsrisiko für Anlagenmitarbeiter und die umliegende Gemeinschaft darstellen.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Bewertung der Kunststoffpyrolyse erfordert, über die Marketingaussagen hinauszublicken und sich auf den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte und Nebenprodukte zu konzentrieren.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf echter Kreislaufwirtschaft liegt: Erkennen Sie an, dass die Pyrolyse ein zerstörerischer Prozess ist, der Kunststoff zu Brennstoff „downcycelt“, der verbrannt wird, und keine echte Recyclingmethode, die neuen Kunststoff erzeugt.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Reduzierung des Abfallvolumens liegt: Anerkennen Sie, dass es zwar das Volumen fester Abfälle reduziert, es aber in gefährliche Materialien umwandelt, die eine sorgfältige und kostspielige Handhabung erfordern.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Energieerzeugung liegt: Prüfen Sie die Nettoenergiebilanz und berücksichtigen Sie die erheblichen Kosten für die Umweltkontrollausrüstung, die zur sicheren Nutzung seiner minderwertigen Kraftstoffprodukte erforderlich ist.

Letztendlich zeigt eine kritische Bewertung, dass die Kunststoffpyrolyse das Problem des Kunststoffabfalls oft nur verlagert, anstatt es zu lösen, und eine neue Reihe komplexer Umweltprobleme schafft.

Zusammenfassungstabelle:

| Nebenprodukt | Wichtige Verunreinigungen & Risiken |

|---|---|

| Pyrolyseöl (Pyr-Öl) | Benzol, Toluol, PAKs (Karzinogene); schwierig/teuer zu raffinieren. |

| Pyrolysegas (Syn-Gas) | Treibhausgase (CO2, CH4), SOx, NOx, VOCs bei Verbrennung. |

| Fester Rückstand (Pech) | Schwermetalle (Blei, Cadmium), Flammschutzmittel; als gefährlicher Abfall eingestuft. |

| Abwasser | Phenole, PAKs, gelöste Schwermetalle; erfordert umfangreiche Behandlung. |

| Betriebsrisiken | Dioxine aus PVC, negative Energiebilanz, flüchtige Emissionen. |

Treffen Sie eine fundierte Entscheidung für die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors.

Die Kunststoffpyrolyse birgt erhebliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die das Engagement Ihrer Organisation für Sicherheit und echte Kreislaufwirtschaft untergraben können. Bevor Sie in Abfallwirtschaftslösungen investieren, ist es entscheidend, die Auswirkungen der von Ihnen übernommenen Technologien auf den gesamten Lebenszyklus zu verstehen.

KINTEK ist Ihr Partner für verantwortungsvolles Labormanagement. Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung von Laborgeräten und Verbrauchsmaterialien, bei denen Sicherheit, Effizienz und Umweltverantwortung im Vordergrund stehen. Lassen Sie sich von unseren Experten bei der Bewertung von Technologien und der Implementierung von Lösungen unterstützen, die Ihren Nachhaltigkeits- und Betriebssicherheitsstandards entsprechen.

Kontaktieren Sie noch heute KINTEL für eine Beratung und erfahren Sie, wie wir Ihre Laboranforderungen mit zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Geräten unterstützen können.

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- Anpassbare Labor-Hochtemperatur-Hochdruckreaktoren für vielfältige wissenschaftliche Anwendungen

- Schräg rotierende Plasma-unterstützte chemische Gasphasenabscheidungsanlage (PECVD) Röhrenofenmaschine

- Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator 35L 50L 90L für Laboranwendungen

- Wandmontierte Wasserdestillationsanlage

- Hochtemperatur-Konstanttemperatur-Heizzirkulator Wasserbad-Kühler-Zirkulator für Reaktionsbad

Andere fragen auch

- Welche Nachteile hat ein Drehrohrofen? Wesentliche Einschränkungen bei Wartung und Materialhandhabung

- Wie lange dauert die schnelle Pyrolyse? Maximale Bioöl-Ausbeute in unter 2 Sekunden freischalten

- Was sind die Vorteile und Nachteile der Pyrolyse? Das Potenzial zur Wertschöpfung aus Abfall erschließen

- Was ist die Entsorgung von festen Abfällen durch Pyrolyse? Ein Leitfaden zur Abfall-zu-Reichtum-Transformation

- Was ist der Ausgangsstoff für langsame Pyrolyse? Die Wahl der richtigen Biomasse für hochwertigen Pflanzenkohle

- Was ist Biomasse-Pyrolyseöl? Ein Leitfaden zur Bioölproduktion, Verwendung und Herausforderungen

- Was ist die Sprühpyrolyse-Methode? Ein Leitfaden zur präzisen Dünnschicht- und Pulversynthese

- Was sind die Produkte von Pyrolyse und Vergasung? Erschließen Sie den Wert der Biomasseumwandlung