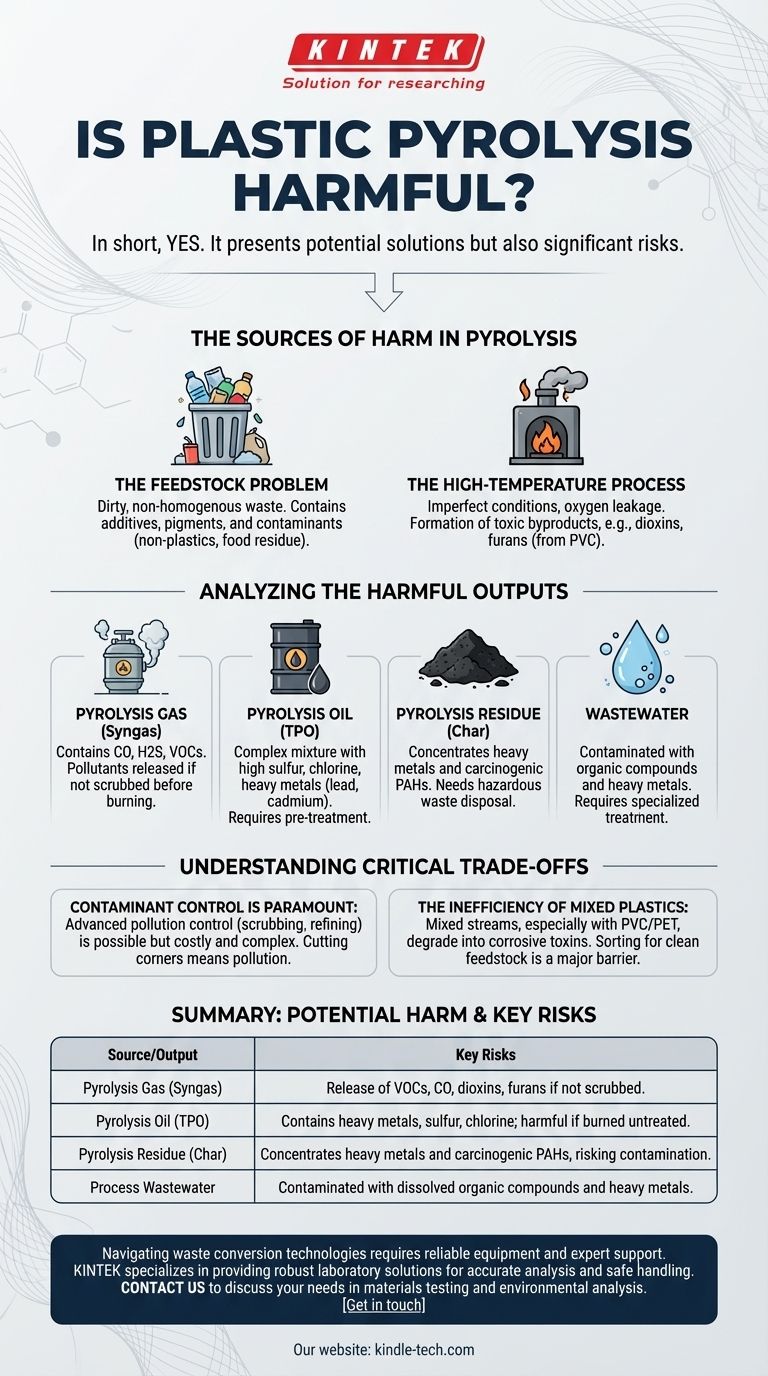

Kurz gesagt: Ja, Kunststoffpyrolyse kann schädlich sein. Obwohl sie eine potenzielle Lösung für Kunststoffabfälle darstellt, kann der Prozess selbst gefährliche Emissionen, toxische Nebenprodukte und kontaminierte Rückstände erzeugen. Das Ausmaß des Schadens hängt direkt von der Art des verwendeten Kunststoffrohstoffs, der Komplexität der Technologie und der Strenge der vorhandenen Umweltkontrollen ab.

Das Kernproblem der Kunststoffpyrolyse ist nicht die beabsichtigte chemische Umwandlung, sondern die unbeabsichtigte und oft unvermeidliche Entstehung schädlicher Substanzen. Der Prozess zerlegt komplexe Kunststoffe, kann dabei aber genau die Toxine und Schwermetalle freisetzen, die der Kunststoff enthielt, und diese in neuen, potenziell gefährlichen Produkten konzentrieren.

Die Ursachen des Schadens bei der Pyrolyse

Um die Risiken zu verstehen, ist es wichtig, das Pyrolysesystem als Ganzes zu betrachten, wobei potenzielle Gefahren von seinen Eingaben, seiner Betriebsphase und seinen Ausgaben ausgehen.

Das Rohstoffproblem

Der primäre Input ist Kunststoffabfall, der selten sauber oder homogen ist. Er enthält oft Zusatzstoffe wie Pigmente, Flammschutzmittel und Stabilisatoren.

Darüber hinaus sind Abfallströme häufig mit nicht-plastischen Materialien, Lebensmittelresten und anderen Chemikalien kontaminiert, die den Prozess erschweren und neue toxische Verbindungen erzeugen können.

Der Hochtemperaturprozess

Pyrolyse ist die thermische Zersetzung von Materialien bei erhöhten Temperaturen in Abwesenheit von Sauerstoff. Unvollkommene Prozessbedingungen, wie Temperaturschwankungen oder das versehentliche Einbringen von Sauerstoff, können zu einer unvollständigen Umwandlung führen.

Dies kann zur Bildung hochtoxischer Nebenprodukte, einschließlich Dioxinen und Furanen, führen, insbesondere wenn chlorierte Kunststoffe wie PVC im Rohmaterial vorhanden sind.

Analyse der schädlichen Ausgaben

Der Verweis identifiziert korrekt die primären Ausgaben: Pyrolysegas, -öl, -rückstand (Koks) und Abwasser. Jede davon birgt ein eigenes Risikoprofil.

Pyrolysegas (Synthesegas)

Dieses Gasgemisch wird oft als Brennstoffquelle beworben. Es kann jedoch schädliche Bestandteile wie Kohlenmonoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H2S) und verschiedene flüchtige organische Verbindungen (VOCs) enthalten.

Wird dieses Gas zur Energiegewinnung ohne ausreichende "Gasreinigung" oder Wäsche verbrannt, werden diese Schadstoffe direkt in die Atmosphäre freigesetzt und tragen zur Luftverschmutzung und Gesundheitsrisiken bei.

Pyrolyseöl (TPO)

Oft als "Reifen-Derivat-Brennstofföl" oder "Kunststoff-Derivat-Brennstofföl" bezeichnet, ist dieses Produkt das Hauptziel der meisten Pyrolyseanlagen. Leider ist es nicht gleichwertig mit neuem Diesel oder Rohöl.

Es ist oft eine komplexe, instabile Mischung, die hohe Mengen an Schwefel, Chlor und Schwermetallen (wie Blei, Cadmium und Chrom) enthält, die ursprünglich im Kunststoffabfall vorhanden waren. Das Verbrennen dieses Öls als Brennstoff ohne erhebliche Vorbehandlung und Raffination kann diese toxischen Substanzen freisetzen.

Pyrolyserückstand (Koks)

Das feste, kohlenstoffreiche Nebenprodukt, bekannt als Koks oder "Ruß", ist nicht inert. Es wirkt wie ein Schwamm und konzentriert die Schwermetalle und andere Verunreinigungen aus dem ursprünglichen Kunststoffrohmaterial.

Dieser Rückstand kann auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, von denen viele krebserregend sind. Wenn er nicht als gefährlicher Abfall behandelt und entsorgt wird, können diese Toxine in den Boden und das Grundwasser gelangen.

Abwasser

Jegliche Feuchtigkeit im Kunststoffabfall wird während des Prozesses in Dampf umgewandelt und dann zu Abwasser kondensiert. Dieses Wasser kommt mit den verschiedenen Chemikalien in Kontakt und kann mit gelösten organischen Verbindungen und Schwermetallen kontaminiert werden, was eine spezielle Behandlung erfordert, bevor es sicher abgeleitet werden kann.

Die kritischen Kompromisse verstehen

Die Bewertung der Pyrolyse erfordert die Anerkennung der erheblichen betrieblichen Herausforderungen, die ihre wahre Umweltauswirkung bestimmen.

Kontaminationskontrolle ist von größter Bedeutung

Der größte Faktor, der bestimmt, ob eine Pyrolyseanlage schädlich ist, ist die Qualität ihrer Emissionskontrollsysteme. Eine effektive Gaswäsche, Ölraffination und das Management von toxischem Koks sind technologisch möglich, erhöhen jedoch die Kosten und die Komplexität erheblich.

Anlagen, die bei diesen Systemen Abstriche machen, sind keine Recyclinganlagen; sie sind Quellen der Verschmutzung.

Die Ineffizienz von Mischkunststoffen

Die meisten Pyrolysetechnologien haben Schwierigkeiten mit gemischten Kunststoffabfällen, insbesondere mit Kunststoffen, die Chlor (PVC) oder PET enthalten. Diese Materialien zersetzen sich zu hochkorrosiven und toxischen Substanzen, die Geräte beschädigen und extrem gefährliche Ausgaben produzieren können.

Die Sortierung von Kunststoffabfällen, um einen sauberen, homogenen Rohstoff zu erzeugen, ist eine große logistische und wirtschaftliche Hürde, die oft unterschätzt wird.

Eine fundierte Bewertung vornehmen

Bei der Bewertung eines Vorschlags zur Kunststoffpyrolyse sollten sich Ihre Fragen auf ein nachprüfbares, durchgängiges Management aller Ausgaben konzentrieren.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf dem Umweltschutz liegt: Fordern Sie eine vollständige chemische Analyse des Pyrolyseöls, des Kokses und des Abwassers an, um die Schadstoffwerte zu überprüfen, und verlangen Sie kontinuierliche Emissionsüberwachungsdaten vom Schornstein der Anlage.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der wirtschaftlichen Rentabilität liegt: Prüfen Sie die Kosten für die Rohstoffsortierung, die fortschrittliche Emissionskontrolle, die Entsorgung von gefährlichem Koks und die notwendige Aufwertung des Pyrolyseöls, um die Marktanforderungen an Kraftstoffe zu erfüllen.

Letztendlich hängt das Potenzial der Kunststoffpyrolyse vollständig von der Handhabung der gefährlichen Substanzen ab, die sie unweigerlich verarbeitet und erzeugt.

Zusammenfassungstabelle:

| Potenzieller Schaden | Quelle/Ausgabe | Hauptrisiken |

|---|---|---|

| Toxische Emissionen | Pyrolysegas (Synthesegas) | Freisetzung von VOCs, Kohlenmonoxid, Dioxinen und Furanen, wenn nicht ordnungsgemäß gewaschen. |

| Kontaminierter Brennstoff | Pyrolyseöl (TPO) | Enthält Schwermetalle (Blei, Cadmium), Schwefel, Chlor; schädlich, wenn unbehandelt verbrannt. |

| Gefährlicher fester Abfall | Pyrolyserückstand (Koks) | Konzentriert Schwermetalle und krebserregende PAKs, was zu Boden-/Wasserverunreinigungen führen kann. |

| Verschmutztes Wasser | Prozessabwasser | Kann mit gelösten organischen Verbindungen und Schwermetallen kontaminiert sein. |

Die Bewältigung der Komplexität von Abfallumwandlungstechnologien erfordert zuverlässige Ausrüstung und fachkundige Unterstützung. KINTEK ist spezialisiert auf die Bereitstellung robuster Laborausrüstung und Verbrauchsmaterialien, um Ihnen bei der genauen Analyse von Rohstoffen und der Überwachung von Prozessausgaben zu helfen und so Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Ob Sie einen Pyrolyseprozess erforschen, entwickeln oder skalieren, unsere Lösungen unterstützen eine präzise Kontrolle und den Umgang mit gefährlichen Materialien. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu besprechen, wie wir die spezifischen Anforderungen Ihres Labors in Bezug auf Materialprüfung und Umweltanalyse unterstützen können. Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- Elektrischer Drehrohrofen Kleiner Drehrohrofen Biomasse-Pyrolyseanlage

- Anpassbare Hochdruckreaktoren für fortschrittliche wissenschaftliche und industrielle Anwendungen

- Hochdruck-Laborautoklav-Reaktor für Hydrothermalsynthese

- Mini-Hochdruck-Autoklavreaktor aus Edelstahl für Laboranwendungen

- Edelstahl-Hochdruck-Autoklav-Reaktor Labor-Druckreaktor

Andere fragen auch

- Warum ist es wichtig, die Gefriertemperatur an die Lagerungsempfehlungen anzupassen? Optimieren Sie Lebensmittelsicherheit & Energieverbrauch

- Wofür wird ein Laborofen verwendet? Ein Leitfaden für präzises Erhitzen, Sterilisieren & Trocknen

- Warum wird ein Schüttler mit konstanter Temperatur bei Experimenten zur Methylenblau-Adsorption verwendet? Gewährleistung einer präzisen Datenintegrität

- Was ist die beste Temperatur zum Hartlöten? Erzielen Sie perfekte Verbindungen mit dem richtigen Lötmittel

- Was ist der Unterschied zwischen Gaslöten und Induktionslöten? Wählen Sie die richtige Lötmethode für Ihr Projekt

- Was sind die Einschränkungen von Flügelzellenpumpen? Verständnis der Ölabhängigkeit und Gasverträglichkeit

- Was ist der Unterschied zwischen Spark Plasma Sintering und konventionellem Sintern? Ein Leitfaden für schnellere, bessere Materialien

- Wie beeinflusst die Konzentration die IR-Spektroskopie? Meistern Sie die quantitative Analyse und Spektralinterpretation