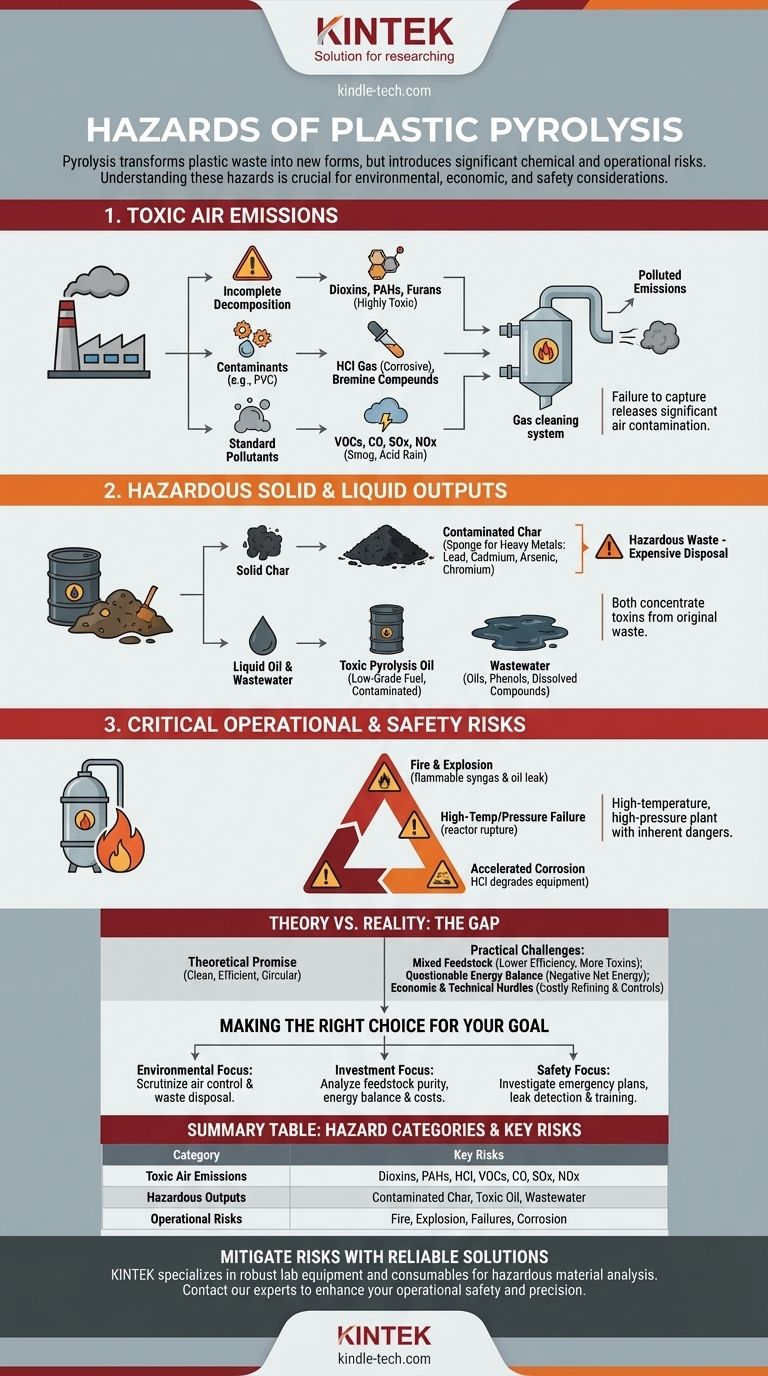

Die Hauptgefahren der Kunststoffpyrolyse sind die Entstehung toxischer Luftemissionen, die Produktion von kontaminierten festen und flüssigen Nebenprodukten sowie erhebliche Betriebsrisiken, einschließlich Feuer und Explosion. Diese Gefahren entstehen durch die thermische Zersetzung komplexer, oft kontaminierter Kunststoffabfallströme in einer sauerstoffarmen Umgebung, wodurch neue Umwelt- und Sicherheitsherausforderungen entstehen, die streng kontrolliert werden müssen.

Obwohl die Pyrolyse oft als perfekte Kreislauflösung für Kunststoffabfälle dargestellt wird, handelt es sich um einen industriellen chemischen Prozess mit inhärenten Gefahren. Die Kernherausforderung besteht darin, dass sie Schadstoffe nicht eliminiert, sondern in andere Formen umwandelt – Luftemissionen, gefährlichen Koks und kontaminierte Öle –, die hochentwickelte und kostspielige Kontrollen erfordern, um Schäden zu verhindern.

Die drei Kategorien von Pyrolysegefahren

Um die Risiken der Pyrolyse zu verstehen, müssen diese in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden: was in die Luft gelangt, welche festen und flüssigen Abfälle zurückbleiben und was während des industriellen Prozesses selbst schiefgehen kann.

1. Toxische Luftemissionen

Der bei der Pyrolyse entstehende Gasstrom ist komplex und erfordert eine umfangreiche Reinigung, bevor er als Brennstoff verwendet oder freigesetzt werden kann. Die Nichtabfangung dieser Schadstoffe führt zu erheblicher Luftverschmutzung.

Nebenprodukte der unvollständigen Zersetzung

Pyrolyse ist eine Zersetzung ohne genügend Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung. Dieser Prozess kann hochgiftige und krebserregende Verbindungen erzeugen, darunter Dioxine, Furane und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die freigesetzt werden können, wenn die Gasreinigungsanlagen unzureichend sind oder ausfallen.

Schadstoffe aus der Kunststoffzusammensetzung

Kunststoffe sind keine reinen Kohlenwasserstoffe. Zusatzstoffe und verschiedene Polymerarten führen andere Elemente ein, die beim Erhitzen gefährlich werden. Beispielsweise setzt Polyvinylchlorid (PVC) große Mengen an stark korrosivem Salzsäuregas (HCl) frei, während Flammschutzmittel in Elektronik Bromverbindungen freisetzen können.

Standard-Gasförmige Schadstoffe

Wie bei anderen thermischen Prozessen kann die Pyrolyse flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Kohlenmonoxid (CO) sowie Schwefeloxide (SOx) und Stickoxide (NOx) emittieren. Dies sind bekannte Luftschadstoffe, die zu Smog, saurem Regen und Atemwegserkrankungen beitragen.

2. Gefährliche feste und flüssige Ergebnisse

Die Pyrolyse lässt den Kunststoff nicht verschwinden; sie wandelt ihn in Gas, flüssiges Öl und einen festen Koks um. Sowohl die flüssigen als auch die festen Produkte konzentrieren Schadstoffe aus dem ursprünglichen Abfall.

Kontaminierter Pyrolysekoks

Der feste, kohlenstoffreiche Rückstand nach der Pyrolyse wird als Koks bezeichnet. Dieses Material wirkt wie ein Schwamm für Schwermetalle (wie Blei, Cadmium, Arsen und Chrom), die oft als Pigmente, Stabilisatoren oder Verunreinigungen im Kunststoff-Ausgangsmaterial vorhanden sind. Dies konzentriert die Giftstoffe und macht den Koks oft zu einem gefährlichen Abfall, der eine sorgfältige und kostspielige Entsorgung auf spezialisierten Deponien erfordert.

Toxisches Pyrolyseöl und Abwasser

Das flüssige Öl, das entsteht, ist ein minderwertiger Brennstoff, der auch viele der Schadstoffe aus dem ursprünglichen Kunststoff enthält. Darüber hinaus wird Wasser, das zur Kühlung oder zum "Abschrecken" des Prozesses verwendet wird, stark mit Ölen, Phenolen und anderen gelösten organischen Verbindungen verunreinigt, wodurch ein toxischer Abwasserstrom entsteht, der vor der Einleitung einer umfassenden Behandlung bedarf.

3. Kritische Betriebs- und Sicherheitsrisiken

Eine Pyrolyseanlage ist eine chemische Anlage mit hohen Temperaturen und hohem Druck, die inhärente industrielle Gefahren birgt.

Brand- und Explosionspotenzial

Die Hauptprodukte der Pyrolyse – Synthesegas und Pyrolyseöl – sind hochentzündlich. Jede Leckage im System kann eine brennbare Atmosphäre erzeugen, was zu einem hohen Brandrisiko oder unter den richtigen Bedingungen zu einer heftigen Explosion führen kann.

Ausfälle bei hohen Temperaturen und Drücken

Pyrolyse-Reaktoren arbeiten bei extrem hohen Temperaturen (300–900 °C). Ein Ausfall des Reaktorgefäßes, der Rohrleitungen oder der Dichtungen aufgrund thermischer Belastung oder Druckaufbau kann zur katastrophalen Freisetzung heißer, brennbarer und toxischer Materialien führen.

Beschleunigte Korrosion

Das Vorhandensein von Salzsäure (aus PVC) und anderen korrosiven Verbindungen im Gasstrom kann Stahlreaktoren und Rohrleitungen schnell zersetzen. Diese Korrosion schwächt die Ausrüstung und erhöht mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit von Lecks und Systemausfällen.

Abwägung der Kompromisse: Theorie vs. Realität

Das theoretische Versprechen der Pyrolyse kollidiert oft mit den praktischen Realitäten der Verarbeitung realer Abfälle, wodurch eine Lücke zwischen idealen Ergebnissen und tatsächlicher Leistung entsteht.

Das Problem mit gemischtem, kontaminiertem Ausgangsmaterial

Im Labor kann die Pyrolyse von reinem, sauberem Kunststoff ein relativ sauberer Prozess sein. Der kommunale Kunststoffabfall in der realen Welt ist jedoch eine unordentliche, vermischte Kombination verschiedener Polymerarten, Etiketten, Lebensmittelrückstände, Schmutz und Nicht-Kunststoff-Verunreinigungen. Dieses „schmutzige“ Ausgangsmaterial macht den Prozess weitaus weniger effizient und erzeugt eine viel höhere Belastung durch toxische Nebenprodukte.

Die fragwürdige Energiebilanz

Die Pyrolyse ist ein energieintensiver Prozess, der erhebliche externe Energie benötigt, um seine hohen Betriebstemperaturen zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Bei vielen realen Anlagen kann die zur Inbetriebnahme der Anlage und zur Verarbeitung des Abfalls verbrauchte Energie größer sein als der Energiewert des produzierten Brennstoffs, was zu einer negativen Nettoenergiebilanz führt.

Die wirtschaftlichen und technischen Hürden

Die geringe Qualität des resultierenden Pyrolyseöls bedeutet, dass es einer umfangreichen, kostspieligen Raffination bedarf, bevor es als hochwertiger Brennstoff oder chemischer Ausgangsstoff verwendet werden kann. In Kombination mit den hohen Kosten für die Luftreinhaltung, die Entsorgung gefährlicher Abfälle und die Anlagenwartung (insbesondere aufgrund von Korrosion) ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit vieler Pyrolyseprojekte sehr schwierig.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Bewertung eines Pyrolyseprojekts erfordert eine nüchterne Analyse, wie diese erheblichen Gefahren identifiziert, gemindert und gehandhabt werden. Ihr Fokus sollte sich ändern, je nach Ihrem primären Ziel.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Umweltbelastung liegt: Prüfen Sie die Konstruktion des Luftreinhaltungssystems, den Plan für die Prüfung und Entsorgung des Kokses sowie das Abwasserbehandlungssystem genau.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Investition oder der wirtschaftlichen Tragfähigkeit liegt: Fordern Sie eine rigorose Analyse der Anforderungen an die Reinheit des Ausgangsmaterials, der Nettoenergiebilanz und der tatsächlichen Betriebskosten, einschließlich der Entsorgung gefährlicher Abfälle und der laufenden Wartung.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit der Gemeinschaft liegt: Untersuchen Sie die Notfallpläne der Anlage, das Prozesssicherheitsmanagementprogramm, die Leckerkennungssysteme und die Schulungsprotokolle für die Bediener.

Ein gründliches Verständnis dieser Gefahren ist der wesentliche erste Schritt, um eine wirklich fundierte Entscheidung über die Rolle der Pyrolyse in unserer Abfallwirtschaftszukunft zu treffen.

Zusammenfassungstabelle:

| Gefahrenkategorie | Hauptrisiken |

|---|---|

| Toxische Luftemissionen | Dioxine, PAKs, HCl-Gas, VOCs, CO, SOx, NOx |

| Gefährliche Ergebnisse | Koks, der mit Schwermetallen kontaminiert ist, toxisches Pyrolyseöl, Abwasser |

| Betriebsrisiken | Feuer, Explosion, Ausfälle bei hohen Temperaturen/Drücken, beschleunigte Korrosion |

Die Bewältigung komplexer chemischer Prozesse wie der Pyrolyse erfordert zuverlässige, hochwertige Ausrüstung und fachkundige Unterstützung. KINTEK ist spezialisiert auf die Bereitstellung robuster Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien für die Analyse und Handhabung gefährlicher Stoffe. Ob Sie Ausgangsmaterialien testen, Emissionen überwachen oder die Prozesssicherheit gewährleisten, unsere Lösungen sind auf Präzision und Haltbarkeit ausgelegt. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Risiken zu mindern und Ihre Betriebssicherheit zu verbessern. Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten, um Ihre spezifischen Laboranforderungen und unsere Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Projekte zu besprechen.

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- Elektrischer Drehrohrofen Kleiner Drehrohrofen Biomasse-Pyrolyseanlage

- Anpassbare Hochdruckreaktoren für fortschrittliche wissenschaftliche und industrielle Anwendungen

- Hochdruck-Laborautoklav-Reaktor für Hydrothermalsynthese

- Edelstahl-Hochdruck-Autoklav-Reaktor Labor-Druckreaktor

- Mini-Hochdruck-Autoklavreaktor aus Edelstahl für Laboranwendungen

Andere fragen auch

- Was sind die Nachteile des Pyrolyseverfahrens? Wesentliche Herausforderungen bei Energie, Kosten und Produktstabilität

- Was sind die Schlüsselkomponenten eines Drehrohrofensystems zur Materialverarbeitung?

- Was sind die Anforderungen an Aktivkohle? Passende Eigenschaften für Ihre Anwendung für den Erfolg

- Was passiert nach der Kalzinierung? Ein Leitfaden zur Materialtransformation und den nächsten Schritten

- Wie wird der Kalzinierungsprozess durchgeführt? Beherrschen Sie die thermische Zersetzung für industrielle Anwendungen

- Was sind die Vorteile der Kunststoffpyrolyse? Abfall in Kraftstoff und Kreislaufmaterialien umwandeln

- Was ist die Hauptfunktion eines Drehrohrofens? Industrielle Prozesse mit Hochtemperaturpräzision antreiben

- Wie reaktiviert man Kohlenstoff? Adsorptionskapazität wiederherstellen & Kosten sparen