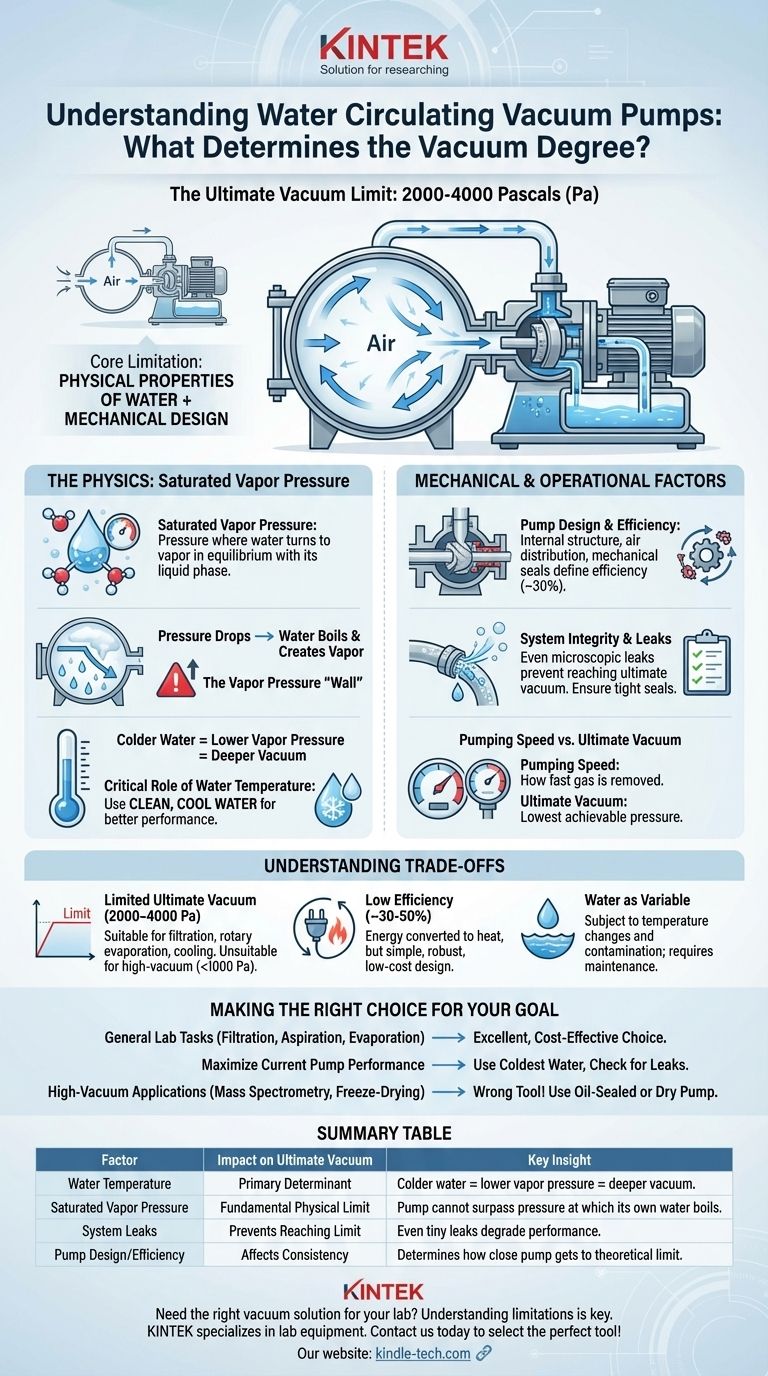

Das ultimative Vakuumniveau einer Wasserstrahl-Vakuumpumpe wird durch zwei grundlegende Faktoren bestimmt: die physikalischen Eigenschaften des verwendeten Wassers und die mechanische Konstruktion der Pumpe selbst. Das Vakuum wird physikalisch durch den Sättigungsdampfdruck des Wassers begrenzt, der den niedrigstmöglichen Druck bestimmt, den das System erreichen kann. Bei einer typischen wasserbasierten Pumpe führt dies zu einem ultimativen Vakuum zwischen 2000 und 4000 Pascal (Pa).

Die größte Stärke einer Wasserstrahlpumpe ist gleichzeitig ihre größte Schwäche. Genau das Wasser, das das Vakuum erzeugt, beginnt bei niedrigem Druck zu sieden und setzt Wasserdampf frei, der verhindert, dass das System ein tieferes Vakuum erreicht.

Die Physik hinter der Grenze: Sättigungsdampfdruck

Die Kernbeschränkung dieses Pumpentyps ist nicht mechanisch, sondern physikalisch. Das Verständnis dieses Konzepts ist entscheidend für den effektiven Betrieb der Pumpe.

Was ist Sättigungsdampfdruck?

Der Sättigungsdampfdruck ist der Druck, der von einem Dampf im Gleichgewicht mit seiner flüssigen Phase bei einer bestimmten Temperatur ausgeübt wird. Einfacher ausgedrückt ist es der Druckpunkt, an dem Wasser "möchte", sich in ein Gas (Wasserdampf) umzuwandeln.

Wenn die Vakuumpumpe Luft aus einem geschlossenen System entfernt, sinkt der Druck im Inneren. Dieser Prozess setzt sich fort, bis der interne Systemdruck dem Sättigungsdampfdruck des Wassers entspricht.

Die Dampfdruck-"Wand"

An diesem Punkt stößt die Pumpe an eine "Wand". Das in der Pumpe zirkulierende Wasser beginnt, selbst bei Raumtemperatur, schnell zu verdampfen oder zu "sieden". Dieser Prozess füllt die Kammer mit Wasserdampf.

Die Pumpe versucht nun, genau das Gas abzupumpen, das ihr eigenes Arbeitsmedium erzeugt. Sie kann kein Vakuum erzeugen, das niedriger ist als der Druck, der durch ihr eigenes verdampfendes Wasser erzeugt wird, wodurch die ultimative Vakuumgrenze festgelegt wird.

Die entscheidende Rolle der Wassertemperatur

Der Sättigungsdampfdruck von Wasser hängt stark von seiner Temperatur ab. Kälteres Wasser hat einen niedrigeren Dampfdruck.

Dies ist der kritischste Betriebs-Faktor, den Sie steuern können. Die Verwendung von kälterem Wasser ermöglicht es der Pumpe, ein tieferes (niedrigeren Druck) Vakuum zu erreichen, da das Wasser erst bei einem niedrigeren Druck zu "sieden" beginnt. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Pumpe mit sauberem, kühlem Wasser zu füllen.

Mechanische und betriebliche Faktoren

Während die Physik die theoretische Grenze setzt, bestimmen mechanische und betriebliche Faktoren, wie nahe Ihre Pumpe dieser Grenze kommt und wie effizient sie arbeitet.

Pumpendesign und Effizienz

Die interne Struktur, einschließlich der Anordnung der Luftverteilungslöcher und der Dichtheit der mechanischen Dichtungen, bestimmt die Gesamteffizienz der Pumpe. Die meisten Wasserstrahlpumpen haben eine relativ geringe Effizienz, oft um die 30 %.

Eine weniger effiziente Pumpe kann selbst geringfügige Lecks nur schwer überwinden und erreicht möglicherweise nicht konsistent die theoretische Vakuumgrenze, die durch die Wassertemperatur festgelegt wird.

Systemintegrität und Lecks

Die Leistung der Pumpe ist irrelevant, wenn die angeschlossene Ausrüstung undicht ist. Selbst ein mikroskopisch kleines Leck in einem Schlauch oder einer Verbindung lässt Luft in das System eindringen und verhindert, dass die Pumpe ihr ultimatives Vakuum erreicht.

Stellen Sie immer sicher, dass alle Düsen und Verbindungsstücke vor dem Betrieb fest und perfekt abgedichtet sind.

Pumpgeschwindigkeit vs. Endvakuum

Es ist wichtig, zwischen dem Endvakuum (dem niedrigsten erreichbaren Druck) und der Pumpgeschwindigkeit oder dem Volumen (wie schnell Gas entfernt wird) zu unterscheiden. Während Faktoren wie die Motordrehzahl die Arbeitsgeschwindigkeit der Pumpe beeinflussen, ändern sie nicht die grundlegende physikalische Grenze des Vakuumgrades.

Die Kompromisse verstehen

Eine Wasserstrahl-Vakuumpumpe ist ein wertvolles Werkzeug, aber ihr Design bringt inhärente Kompromisse mit sich.

Begrenztes Endvakuum

Der bedeutendste Kompromiss ist das Vakuumniveau. Eine Grenze von 2000-4000 Pa ist für viele Laboraufgaben wie Filtration, Rotationsverdampfung und die Bereitstellung von Kühlwasser ausreichend. Sie ist jedoch völlig ungeeignet für Hochvakuumanwendungen, die Drücke unter 1000 Pa erfordern. Dafür ist eine ölgedichtete oder trockene Pumpe erforderlich.

Geringe Effizienz

Die typische Effizienz von 30-50 % bedeutet, dass ein erheblicher Teil der elektrischen Energie in Wärme statt in nutzbare Arbeit umgewandelt wird. Dies ist ein Kompromiss für das einfache, robuste Design und die geringen Kosten der Pumpe.

Wasser als Variable

Das Arbeitsmedium – Wasser – ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Obwohl preiswert und sicher, unterliegt seine Leistung Temperaturschwankungen, und es kann mit der Zeit verunreinigt werden, was einen regelmäßigen Austausch zur Aufrechterhaltung der Leistung erfordert.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Nutzen Sie dieses Verständnis, um die Pumpe an Ihr spezifisches wissenschaftliches oder experimentelles Ziel anzupassen.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf allgemeiner Laborfiltration, Aspiration oder Lösungsmittelverdampfung liegt: Diese Pumpe ist eine ausgezeichnete, kostengünstige Wahl, da ihr Vakuumniveau für diese Aufgaben völlig ausreichend ist.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk darauf liegt, mit Ihrer aktuellen Pumpe das bestmögliche Vakuum zu erzielen: Verwenden Sie das kälteste verfügbare Wasser und überprüfen Sie sorgfältig jeden Schlauch und jede Verbindung auf Lecks, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Hochvakuumanwendungen liegt (z. B. Massenspektrometrie, Gefriertrocknung): Diese Pumpe ist das falsche Werkzeug für diese Aufgabe; Sie müssen eine Technologie wie eine ölgedichtete Drehschieberpumpe oder eine trockene Scrollpumpe verwenden.

Indem Sie erkennen, dass die Grenzen dieser Pumpe durch die Physik definiert sind, können Sie ihre Stärken für die richtigen Aufgaben nutzen und Frustration vermeiden, wenn Ihre Anforderungen ihre Fähigkeiten übersteigen.

Zusammenfassungstabelle:

| Faktor | Auswirkung auf das Endvakuum | Wichtige Erkenntnis |

|---|---|---|

| Wassertemperatur | Primärer Bestimmungsfaktor | Kälteres Wasser = niedrigerer Dampfdruck = tieferes Vakuum. |

| Sättigungsdampfdruck | Fundamentale physikalische Grenze | Die Pumpe kann den Druck, bei dem ihr eigenes Wasser siedet, nicht unterschreiten. |

| Systemlecks | Verhindert das Erreichen der Grenze | Selbst winzige Lecks verschlechtern die Leistung. |

| Pumpendesign/Effizienz | Beeinflusst die Konsistenz | Bestimmt, wie nahe die Pumpe ihrer theoretischen Grenze kommt. |

Benötigen Sie die richtige Vakuumlösung für Ihr Labor? Das Verständnis der Grenzen Ihrer Ausrüstung ist der erste Schritt zur Maximierung der Effizienz. KINTEK ist spezialisiert auf Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien und erfüllt alle Ihre Laborbedürfnisse. Egal, ob Sie eine zuverlässige Wasserstrahlpumpe für die Filtration oder ein Hochvakuumsystem für anspruchsvollere Anwendungen benötigen, unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl des perfekten Werkzeugs. Kontaktieren Sie uns noch heute über unser [#ContactForm], um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und sicherzustellen, dass Ihr Labor mit Spitzenleistung arbeitet!

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- Umlaufwasser-Vakuumpumpe für Labor und Industrie

- Labor-Tisch-Wasserumlauf-Vakuumpumpe für Laboranwendungen

- Labor-Drehschieber-Vakuumpumpe für Laboranwendungen

- Ölfreie Membran-Vakuumpumpe für Labor und Industrie

- Elektrische hydraulische Vakuum-Heizpresse für Laboratorien

Andere fragen auch

- Wie beeinflusst die Flügelraddrehung den Gasfluss in einer Wasserring-Vakuumpumpe? Eine Anleitung zum Flüssigkeitsringprinzip

- Welche Vorteile bietet eine Wasserring-Vakuumpumpe? Überragende Haltbarkeit für anspruchsvolle Laborumgebungen

- Wie wird eine Umlaufwasser-Vakuumpumpe zur Aufarbeitung von Rückständen aus der Wasserstoffproduktion eingesetzt? Optimieren Sie Ihre Fest-Flüssig-Trennung

- Warum ist eine Wasserring-Vakuumpumpe für den Umgang mit brennbaren oder explosiven Gasen geeignet? Eigensicherheit durch isotherme Kompression

- Welche Arten von Gasen kann eine Wasserring-Vakuumpumpe fördern? Sichere Handhabung von brennbaren, kondensierbaren und verschmutzten Gasen