Kurz gesagt, die typische Temperatur, die für die Kunststoffpyrolyse benötigt wird, liegt zwischen 400°C und 600°C (750°F bis 1100°F). Diese Hitze dient nicht dem Schmelzen des Kunststoffs, sondern der Bereitstellung der Energie, die benötigt wird, um seine langen Molekülketten in kleinere, wertvollere Moleküle aufzubrechen. Die genaue Temperatur hängt stark von der Art des zu verarbeitenden Kunststoffs und den gewünschten Endprodukten ab.

Die größte Herausforderung der Pyrolyse besteht nicht nur darin, Wärme zuzuführen, sondern diese Wärme präzise zu steuern. Die gewählte Temperatur bestimmt direkt, ob Sie mehr wertvolles flüssiges Öl, brennbares Gas oder festen Koks produzieren, und definiert so das wirtschaftliche und ökologische Ergebnis des gesamten Prozesses.

Warum dieser spezifische Temperaturbereich? Das Ziel der Pyrolyse

Pyrolyse ist ein Prozess der thermischen Depolymerisation oder des thermischen Crackens. Ziel ist es, Wärme in einer sauerstofffreien Umgebung zu nutzen, um das Material chemisch zu zersetzen, nicht nur seinen physikalischen Zustand zu ändern.

Die Rolle der Wärme: Aufbrechen molekularer Bindungen

Kunststoffe sind Polymere, die extrem lange Ketten sich wiederholender Moleküle (Monomere) sind. Diese Ketten werden durch starke Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zusammengehalten.

Die Zufuhr von Wärme erhöht die kinetische Energie dieser Ketten, wodurch sie heftig vibrieren. Bei Temperaturen zwischen 400°C und 600°C werden die Vibrationen intensiv genug, um die Bindungsenergie zu überwinden, wodurch die langen Ketten zufällig zerbrechen oder "cracken" in kleinere, leichtere und flüchtigere Kohlenwasserstoffmoleküle.

Dies ist eine chemische Veränderung, nicht nur Schmelzen

Es ist entscheidend, Pyrolyse vom Schmelzen zu unterscheiden. Schmelzen ist ein physikalischer Phasenübergang von fest zu flüssig, der bei einer viel niedrigeren Temperatur stattfindet.

Pyrolyse ist eine chemische Veränderung, die nach dem Schmelzen auftritt. Sie verändern die chemische Struktur des Kunststoffs grundlegend und zerlegen ihn in eine Mischung aus Gas, Flüssigkeit (Pyrolyseöl) und Feststoff (Koks).

Schlüsselfaktoren, die den Wärmebedarf beeinflussen

Der Bereich von 400-600°C ist eine allgemeine Richtlinie. Die optimale Temperatur für einen spezifischen Betrieb ist eine strategische Entscheidung, die von mehreren Faktoren beeinflusst wird.

Kunststoffart ist entscheidend

Verschiedene Kunststoffe haben unterschiedliche chemische Strukturen und Bindungsstärken, die unterschiedliche Energiezufuhren für ein effektives Cracken erfordern.

-

Einfache Polymere (PE, PP, PS): Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS) bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Sie neigen dazu, innerhalb dieses Temperaturbereichs sauber abgebaut zu werden, wobei hohe Mengen an flüssigem Öl und Gas entstehen.

-

Komplexe Polymere (PET, PVC): Kunststoffe wie PET und PVC enthalten andere Atome (Sauerstoff in PET, Chlor in PVC). Sie verhalten sich anders, erfordern oft eine nuanciertere Temperaturregelung und produzieren mehr feste Rückstände (Koks). PVC ist besonders problematisch, da es beim Erhitzen korrosives Salzsäuregas (HCl) freisetzt.

Prozessbedingungen bestimmen das Ergebnis

Die Temperatur allein erzählt nicht die ganze Geschichte. Zwei weitere Variablen sind ebenso wichtig:

- Heizrate: Wie schnell der Kunststoff auf die Zieltemperatur erhitzt wird.

- Verweilzeit: Wie lange der Kunststoff bei dieser Temperatur gehalten wird.

Diese Faktoren bestimmen, ob Sie eine "schnelle" oder "langsame" Pyrolyse durchführen, die sehr unterschiedliche Produktverteilungen erzeugt. Im Allgemeinen begünstigen schnellere Heizraten und kürzere Verweilzeiten die Flüssigproduktion.

Die Kompromisse verstehen

Die Wahl einer Temperatur ist eine Übung im Ausgleich konkurrierender Ziele. Es gibt keine einzelne "beste" Temperatur; es gibt nur die beste Temperatur für Ihr spezifisches Ziel.

Der Fall für höhere Temperaturen (>550°C)

- Vorteil: Dies fördert das sekundäre Cracken, wodurch größere flüssige Moleküle in kleinere, nicht kondensierbare Gase zerlegt werden. Dies ist ideal, wenn Ihr Ziel darin besteht, die Produktion von Synthesegas zur Kraftstoff- oder Stromerzeugung zu maximieren.

- Nachteil: Es erfordert deutlich mehr Energie, was die Betriebskosten erhöht. Es kann auch den Ertrag an wertvollem Pyrolyseöl reduzieren.

Der Fall für niedrigere Temperaturen (400-550°C)

- Vorteil: Dieser Bereich maximiert tendenziell den Ertrag an kondensierbaren Flüssigkeiten (Pyrolyseöl), was oft das wirtschaftlich wertvollste Produkt ist. Es verbraucht auch weniger Energie.

- Nachteil: Der Prozess ist langsamer, und es besteht ein höheres Risiko einer unvollständigen Umwandlung, was zu einem klebrigeren, minderwertigeren Öl und mehr festem Koksrückstand führen kann.

Die Auswirkungen von Verunreinigungen

Tatsächlicher Kunststoffabfall ist niemals rein. Verunreinigungen wie Lebensmittelabfälle, Papieretiketten und andere nicht-plastische Materialien erfordern Energie zum Abbau und können unerwünschte Nebenprodukte erzeugen oder die Menge an festem Koks erhöhen, was die Effizienz des gesamten Systems beeinträchtigt.

Optimierung der Wärme für Ihr Pyrolyseziel

Um die richtige Temperatur auszuwählen, müssen Sie zunächst Ihr primäres Ziel definieren. Verschiedene Ziele erfordern unterschiedliche Strategien für die Wärmeanwendung.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Maximierung von flüssigem Brennstoff (Pyrolyseöl) liegt: Zielen Sie auf einen moderaten Temperaturbereich ab, typischerweise zwischen 450°C und 550°C, oft kombiniert mit einer schnellen Heizrate, um den Kunststoff schnell zu verdampfen und die Koksbildung zu minimieren.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Herstellung chemischer Rohstoffe (z.B. Monomere) liegt: Sie benötigen eine präzise Temperaturregelung, die auf den spezifischen Kunststoff zugeschnitten ist, um die Depolymerisation zurück in seine ursprünglichen Bausteine zu fördern, was je nach Polymer höhere oder niedrigere Temperaturen erfordern kann.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Erzeugung von Brenngas (Synthesegas) liegt: Verwenden Sie höhere Temperaturen, oft über 600°C, um sicherzustellen, dass die größeren Kohlenwasserstoffmoleküle gründlich in kleinere Gasmoleküle wie Wasserstoff, Methan und Kohlenmonoxid gecrackt werden.

Letztendlich ist Wärme das primäre Werkzeug zur Steuerung des chemischen Ergebnisses der Pyrolyse, und die Beherrschung ihrer Anwendung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Betrieb.

Zusammenfassungstabelle:

| Pyrolyseziel | Empfohlener Temperaturbereich | Wichtigstes Ergebnis |

|---|---|---|

| Maximierung von flüssigem Brennstoff (Pyrolyseöl) | 450°C - 550°C | Höchster Ertrag an wertvollem kondensierbarem Öl |

| Erzeugung von Brenngas (Synthesegas) | > 550°C (z.B. >600°C) | Maximiert die Produktion von brennbaren Gasen |

| Produktion von chemischen Rohstoffen | Variiert je nach Kunststoffart | Zielt auf spezifische Monomere ab; erfordert präzise Steuerung |

Bereit, Ihren Pyrolyseprozess zu optimieren?

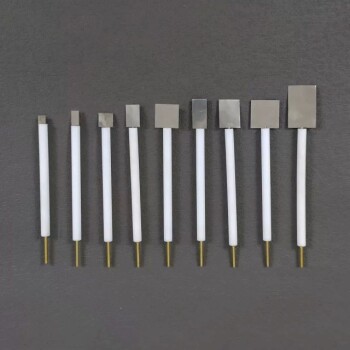

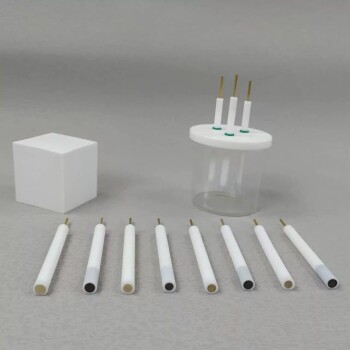

Die Beherrschung der präzisen Wärmeanwendung ist der Schlüssel zu einem profitablen und effizienten Pyrolysebetrieb. Die richtige Laborausrüstung ist unerlässlich für Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle.

KINTEK ist spezialisiert auf Hochtemperatur-Laborausrüstung und Verbrauchsmaterialien und erfüllt die präzisen Anforderungen von Pyrolyseforschern und -entwicklern. Wir bieten die zuverlässigen Werkzeuge, die Sie benötigen, um die Temperatur genau zu steuern, Erträge zu analysieren und Ihren Prozess erfolgreich zu skalieren.

Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten für thermische Prozesse, um zu besprechen, wie unsere Lösungen Ihnen helfen können, Ihre spezifischen Pyrolyseziele zu erreichen, egal ob Sie sich auf die Maximierung der Öl-, Gas- oder Chemikalienrückgewinnung konzentrieren.

Ähnliche Produkte

- 1700℃ Rohrofen mit Aluminiumoxidrohr

- Mehrzonen-Rohrofen

- 1700℃ Muffelofen

- Explosionssicherer hydrothermischer Synthesereaktor

- Nicht verbrauchbarer Vakuum-Lichtbogenofen. Induktionsschmelzofen

Andere fragen auch

- Was ist der Unterschied zwischen einem Rohrofen und einem Kammerofen? Wählen Sie den richtigen Wärmebehandlungsprozess

- Welche Gefahren birgt ein Rohrofen? Jenseits der offensichtlichen Verbrennungsrisiken

- Welche Art von Ofen kann hohe Temperaturen erzeugen? Wahl zwischen Rohr- und Kammeröfen

- Wie reinigt man einen Rohrofen? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für sichere und effektive Wartung

- Aus welchem Material bestehen Ofenrohre? Wählen Sie das richtige Rohr für Hochtemperaturprozesse