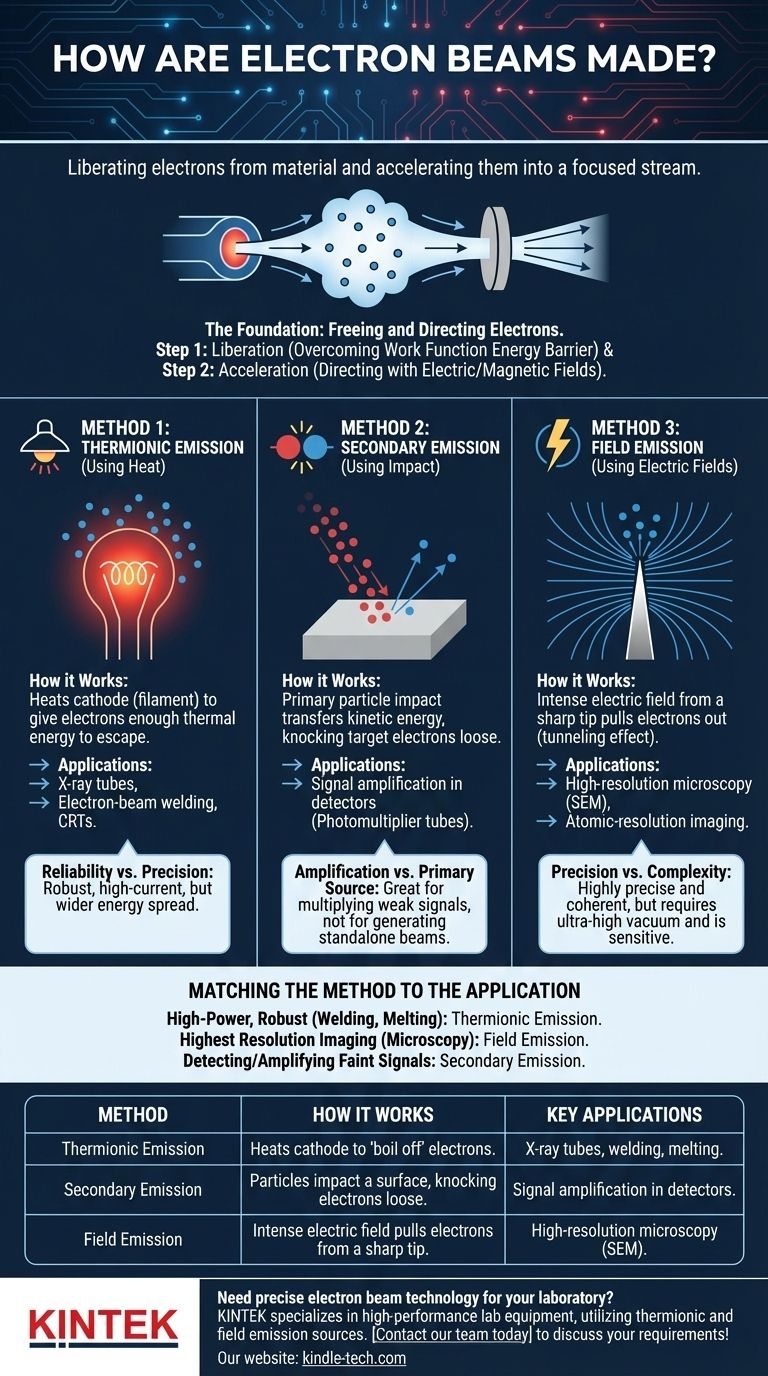

Im Wesentlichen wird ein Elektronenstrahl erzeugt, indem Elektronen aus einem Material gelöst und dann zu einem fokussierten Strom beschleunigt werden. Die drei Hauptmethoden zur Freisetzung dieser Elektronen unterscheiden sich grundlegend und basieren auf intensiver Hitze (thermionische Emission), Beschuss mit energiereichen Teilchen (sekundäre Emission) oder starken elektrischen Feldern (Feldemission). Jede Methode wird basierend auf den gewünschten Eigenschaften des Endstrahls ausgewählt.

Die Erzeugung jedes Elektronenstrahls basiert auf einem einzigen Prinzip: Dem Elektron muss genügend Energie zugeführt werden, um die Kräfte zu überwinden, die es im Material festhalten. Die Methode, mit der diese Energie zugeführt wird – sei es durch Wärme, Aufprall oder ein elektrisches Feld – bestimmt die Art und Anwendung des Strahls.

Die Grundlage: Elektronen freisetzen und lenken

Bevor die spezifischen Methoden untersucht werden, ist es wichtig, den zweistufigen Prozess zu verstehen, der allen Elektronenstrahlerzeugungen gemeinsam ist: Freisetzung und Beschleunigung. Eine Elektronenquelle, oder Kathode, muss zunächst Elektronen freisetzen.

Die Energiebarriere (Austrittsarbeit)

Jedes leitfähige Material hält seine Elektronen mit einer bestimmten Energiemenge fest. Diese „Fluchtenergie“ wird als Austrittsarbeit bezeichnet.

Das gesamte Ziel einer Elektronenquelle ist es, den Elektronen genügend Energie zuzuführen, um diese Austrittsarbeit zu überwinden und sie von der Oberfläche des Materials freizusetzen.

Die Rolle der Beschleunigung

Sobald sie freigesetzt sind, werden die Elektronen durch elektrische und/oder magnetische Felder gelenkt und beschleunigt. Dieser Prozess formt sie zu einem kohärenten, fokussierten Strom – dem Elektronenstrahl.

Die drei Kern-Erzeugungsmethoden

Der Hauptunterschied zwischen Elektronenstrahlquellen liegt darin, wie sie den Elektronen die Energie zur Flucht aus dem Kathodenmaterial zuführen.

Methode 1: Thermionische Emission (Verwendung von Wärme)

Dies ist die klassische und etablierteste Methode zur Erzeugung von Elektronenstrahlen. Das Prinzip ist analog zum Kochen von Wasser.

Durch Erhitzen eines Kathodenmaterials (oft ein Filament) wird thermische Energie auf dessen Elektronen übertragen. Während die Elektronen intensiver vibrieren, gewinnen einige genügend kinetische Energie, um die Austrittsarbeit zu überwinden und von der Oberfläche „abzukochen“.

Diese Methode ist zuverlässig und kann Strahlen mit hohem Strom erzeugen. Sie bildete die Grundlage von Kathodenstrahlröhren (CRTs), die in alten Fernsehern verwendet wurden, und wird auch heute noch in Röntgenröhren und beim Elektronenstrahlschweißen eingesetzt.

Methode 2: Sekundäre Emission (Verwendung von Aufprall)

Diese Methode erzeugt Elektronen, indem andere Teilchen als Auslöser verwendet werden. Ein primärer Strahl von Teilchen, wie Elektronen oder Ionen, wird auf ein Zielmaterial geschossen.

Die kinetische Energie dieses Aufpralls wird auf Elektronen im Zielmaterial übertragen. Diese Kollision kann den Elektronen des Zielmaterials genügend Energie verleihen, um von der Oberfläche weggeschlagen zu werden.

Dieser Prozess ist grundlegend für Geräte wie Photomultiplier-Röhren, bei denen ein einzelnes einfallendes Photon eine Kaskade sekundärer Elektronen auslösen kann, wodurch ein sehr schwaches Signal verstärkt wird.

Methode 3: Feldemission (Verwendung von elektrischen Feldern)

Die Feldemission arbeitet ohne nennenswerte Hitze. Stattdessen wird ein extrem starkes externes elektrisches Feld verwendet, um Elektronen direkt aus der Kathode herauszuziehen.

Die Kathode wird zu einer sehr scharfen Spitze geformt, die das elektrische Feld auf immense Stärken konzentriert. Dieses intensive Feld senkt effektiv die Austrittsarbeitsschwelle und „zwingt“ die Elektronen, aus dem Material zu „tunneln“.

Diese Methode erzeugt einen sehr schmalen, kohärenten und hellen Strahl, was sie für hochauflösende Anwendungen wie Rasterelektronenmikroskope (REM) unerlässlich macht.

Die Kompromisse verstehen

Keine einzelne Methode ist universell überlegen; die Wahl wird durch die Anforderungen der Anwendung bestimmt. Das Verständnis ihrer inhärenten Kompromisse ist der Schlüssel zum Verständnis ihrer Verwendung.

Thermionische Emission: Zuverlässigkeit vs. Präzision

Thermionische Quellen sind robust und können starke Strahlen erzeugen. Die Elektronen werden jedoch mit einer relativ breiten Energieverteilung emittiert, was den ultimativen Fokus und die Auflösung des Strahls begrenzt.

Feldemission: Präzision vs. Komplexität

Feldemissionsquellen liefern die präzisesten und kohärentesten Strahlen und ermöglichen Anwendungen wie die Abbildung auf atomarer Ebene. Ihr größter Nachteil ist die extreme Empfindlichkeit; sie erfordern ein Ultrahochvakuum für den Betrieb und werden durch Oberflächenkontamination leicht beschädigt.

Sekundäre Emission: Verstärkung vs. Primärquelle

Die sekundäre Emission ist weniger eine Methode zur Erzeugung eines primären, eigenständigen Strahls, sondern vielmehr ein Mechanismus zur Verstärkung. Ihre große Stärke liegt in der Multiplikation eines schwachen Eingangssignals, aber sie wird typischerweise nicht verwendet, um einen Strahl von Grund auf für Anwendungen wie Schweißen oder Lithografie zu erzeugen.

Die Methode auf die Anwendung abstimmen

Ihre Wahl der Erzeugungsmethode hängt vollständig davon ab, was der Elektronenstrahl bewirken soll.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Erzeugung eines Hochleistungs-, robusten Strahls zum Schweißen, Schmelzen oder Sterilisieren liegt: Die thermionische Emission ist die bewährte Standardmethode.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Erzielung der höchstmöglichen Auflösung zur Abbildung einzelner Atome in der Mikroskopie liegt: Die Feldemission ist trotz ihrer Komplexität die erforderliche Technologie.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Detektion oder Verstärkung eines sehr schwachen Licht- oder Teilchensignals liegt: Die sekundäre Emission ist das Kernprinzip, das in empfindlichen Detektoren verwendet wird.

Letztendlich ermöglicht Ihnen das Verständnis dieser grundlegenden Erzeugungsmethoden zu erkennen, wie eine Vielzahl von Technologien, von alten Fernsehern bis hin zu hochmodernen Mikroskopen, alle durch die Manipulation des Elektrons funktionieren.

Zusammenfassungstabelle:

| Methode | Funktionsweise | Schlüsselanwendungen |

|---|---|---|

| Thermionische Emission | Erhitzt eine Kathode, um Elektronen „abzukochen“. | Röntgenröhren, Schweißen, Schmelzen. |

| Sekundäre Emission | Teilchen treffen auf eine Oberfläche und schlagen Elektronen heraus. | Signalverstärkung in Detektoren. |

| Feldemission | Intensives elektrisches Feld zieht Elektronen von einer scharfen Spitze ab. | Hochauflösende Mikroskopie (REM). |

Benötigen Sie präzise Elektronenstrahltechnologie für Ihr Labor? KINTEK ist spezialisiert auf Hochleistungs-Laborgeräte, einschließlich Systemen, die thermionische und Feldemissionsquellen für Anwendungen von der Materialbearbeitung bis zur fortschrittlichen Bildgebung nutzen. Unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl der idealen Technologie, um Ihre spezifischen Forschungs- oder Produktionsziele zu erreichen. Kontaktieren Sie unser Team noch heute, um Ihre Anforderungen zu besprechen!

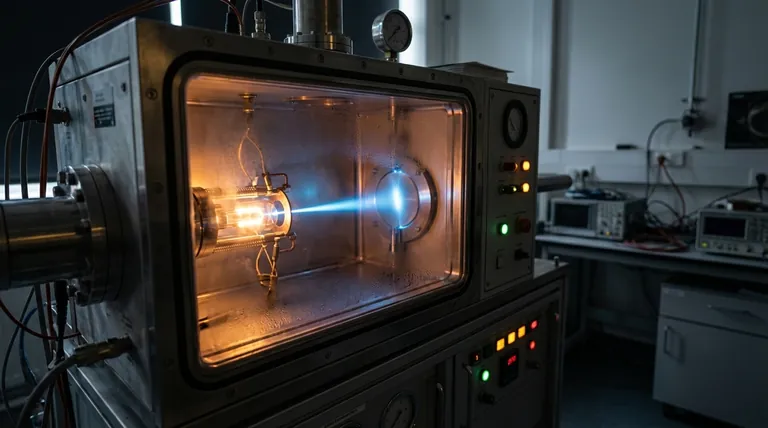

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- 20L Heiz-Kühl-Umwälzthermostat Kühlwasserbad-Umwälzgerät für Hoch- und Tieftemperatur-Konstanttemperaturreaktion

- 30L Heiz-Kühl-Zirkulator Kühlwasserbad-Zirkulator für Hoch- und Tieftemperatur-Konstanttemperaturreaktion

- 50L Heiz-Kühl-Umwälzgerät Kühlwasserbad-Umwälzgerät für Hoch- und Niedertemperatur-Konstanttemperaturreaktion

- 80L Heiz-Kühl-Umwälzthermostat Kühlwasserbad-Umwälzgerät für Hoch- und Niedertemperatur-Konstanttemperaturreaktion

- Manuelle Tablettenpresse TDP mit Einzelschlag

Andere fragen auch

- Wie funktioniert ein Wasserbad? Beherrschen Sie präzises und schonendes Erhitzen für Ihr Labor

- Was sind die vier Haupttypen von Sensoren? Ein Leitfaden zu Stromquelle und Signaltyp

- Wie funktioniert ein thermostatisiertes Wasserbad bei Korrosionstests von ODS-Stahl? Gewährleistung präziser Bio-Simulationsgenauigkeit

- Warum sind Wasserbäder in Laboratorien so wichtig?Entdecken Sie ihre Vielseitigkeit und Präzision

- Wie trägt ein Hochpräzisions-Thermostatbad zur Untersuchung der Kinetik der Mineralauflösung bei?