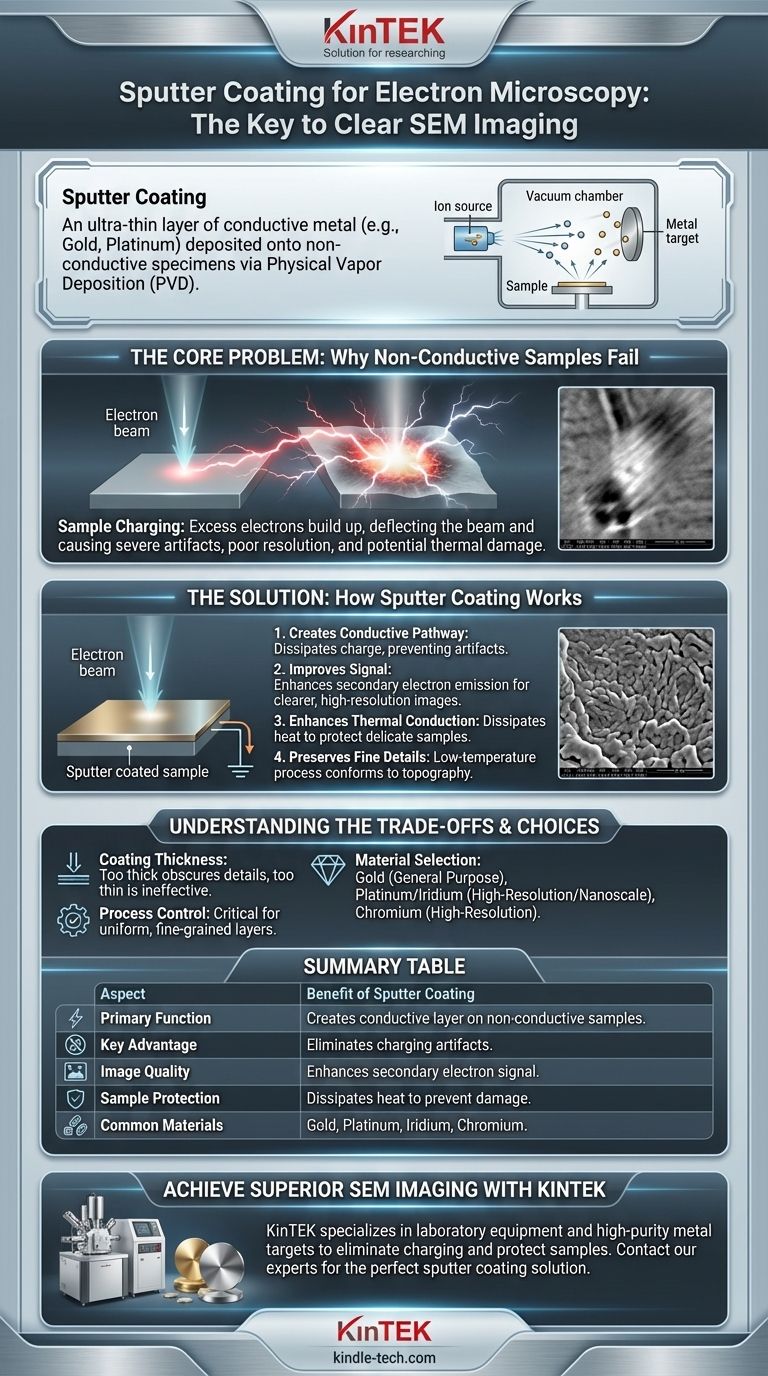

Im Kontext der Elektronenmikroskopie ist die Sputterbeschichtung eine Präparationstechnik, bei der eine ultradünne Schicht aus elektrisch leitendem Material, typischerweise ein Metall wie Gold oder Platin, auf ein nichtleitendes Präparat aufgebracht wird. Dieser Prozess, eine Form der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD), beinhaltet das Bombardieren eines Metalltargets mit hochenergetischen Ionen in einem Vakuum, wodurch Metallatome abgelöst werden, die dann die Oberfläche der Probe gleichmäßig beschichten.

Die grundlegende Herausforderung in der Rasterelektronenmikroskopie (REM) besteht darin, dass nichtleitende Proben elektrische Ladung vom Elektronenstrahl akkumulieren, was das Bild stark verzerrt. Die Sputterbeschichtung ist die definitive Lösung, da sie die Oberfläche des Präparats leitfähig macht, um diese Ladung abzuleiten und klare, hochauflösende Bilder zu ermöglichen.

Das Kernproblem: Warum nichtleitende Proben im REM versagen

Um die Notwendigkeit der Sputterbeschichtung zu verstehen, müssen wir zunächst das Problem untersuchen, das sie löst. Ein REM erzeugt ein Bild, indem es eine Oberfläche mit einem fokussierten Elektronenstrahl abtastet.

Das Problem der "Aufladung"

Wenn der Elektronenstrahl auf eine leitende Probe trifft, haben die überschüssigen Elektronen einen Weg zur Erdung. Bei nichtleitenden Materialien wie Polymeren, Keramiken oder biologischem Gewebe sammeln sich diese Elektronen jedoch auf der Oberfläche an.

Dieses Phänomen wird als Probenaufladung bezeichnet.

Die Auswirkungen auf die Bildqualität

Diese eingeschlossene elektrische Ladung lenkt den einfallenden Elektronenstrahl ab und stört die Signale, die zur Bilderzeugung verwendet werden. Dies führt zu schwerwiegenden Bildartefakten wie hellen Flecken, Streifen und einem dramatischen Verlust an Details und Auflösung.

Ohne eine leitende Oberfläche ist es nahezu unmöglich, ein brauchbares Bild von den meisten nichtmetallischen Proben zu erhalten.

Das Risiko einer Probenschädigung

Die Energie des Elektronenstrahls kann sich auch als lokalisierte Wärme aufbauen. Bei empfindlichen oder wärmeempfindlichen Proben kann dies zu Schmelzen, Verformungen oder anderen Formen von strahlungsinduzierten Schäden führen, die genau die Merkmale zerstören, die Sie untersuchen möchten.

Wie die Sputterbeschichtung die Lösung bietet

Die Sputterbeschichtung wirkt den Problemen der Aufladung und Strahlenschädigung direkt entgegen, indem sie die Oberflächeneigenschaften der Probe grundlegend verändert.

Erzeugen eines leitfähigen Pfades

Der Hauptvorteil ist die Schaffung eines Erdungspfades. Der dünne, durchgehende Metallfilm ermöglicht es der überschüssigen Ladung des Elektronenstrahls, aus dem abgebildeten Bereich abzufließen, wodurch Lade-Artefakte vollständig verhindert werden.

Verbesserung des Signals für bessere Bilder

Die metallische Beschichtung verbessert die Emission von Sekundärelektronen erheblich – dem primären Signal, das zur Erzeugung der hochauflösenden topografischen Bilder verwendet wird, für die das REM bekannt ist. Dies führt zu einem viel stärkeren, klareren Signal und einem schärferen Endbild.

Verbesserung der Wärmeleitung

Die Metallschicht ist auch ein ausgezeichneter Wärmeleiter. Sie leitet die Wärme effektiv vom Kontaktpunkt mit dem Elektronenstrahl ab und schützt empfindliche Proben vor thermischen Schäden.

Erhaltung feiner Oberflächendetails

Da das Sputtern ein Niedertemperaturprozess ist, eignet es sich perfekt für wärmeempfindliche Materialien wie biologische Proben. Es lagert eine Beschichtung ab, die sich präzise an die vorhandene Topographie der Probe anpasst und selbst komplizierte, dreidimensionale Oberflächen für eine genaue Bildgebung erhält.

Die Kompromisse verstehen

Obwohl unerlässlich, ist die Sputterbeschichtung ein Prozess, der Präzision erfordert. Ziel ist es, die Oberfläche der Probe zu replizieren, nicht sie zu verdecken.

Die Beschichtung ist nicht die Probe

Es ist entscheidend, sich daran zu erinnern, dass Sie letztendlich die metallische Beschichtung abbilden. Eine zu dicke Beschichtung kann feine Oberflächendetails verdecken, während eine ungleichmäßige Beschichtung Artefakte einführen kann, die auf dem Originalpräparat nicht existieren.

Materialauswahl ist wichtig

Für verschiedene Zwecke werden unterschiedliche Beschichtungsmaterialien verwendet.

- Gold ist eine gängige, effektive Wahl für allgemeine Arbeiten.

- Platin oder Iridium haben eine viel feinere Kornstruktur und werden für Arbeiten mit sehr hoher Vergrößerung verwendet, bei denen Details im Nanomaßstab erhalten bleiben müssen.

- Chrom kann ebenfalls verwendet werden und bietet hervorragende Eigenschaften für hochauflösende Anwendungen.

Prozesskontrolle ist entscheidend

Die Qualität der Beschichtung hängt von Faktoren wie Vakuumpegel, Beschichtungszeit und Strom ab. Ein schlecht kontrollierter Prozess kann zu großen Korngrößen oder ungleichmäßigen Schichten führen, was die Bildqualität beeinträchtigt.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Dieses Verständnis ermöglicht es Ihnen, Ihre Probenpräparation an Ihre spezifischen analytischen Anforderungen anzupassen.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Routinebildgebung robuster Proben liegt: Eine Standard-Gold- oder Gold/Palladium-Beschichtung bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Leitfähigkeit und Bildqualität.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der hochauflösenden Bildgebung feiner Oberflächendetails liegt: Eine ultradünne Beschichtung aus einem feinkörnigen Material wie Platin, Iridium oder Chrom ist notwendig, um das Verdecken von Nanometer-Merkmalen zu vermeiden.

- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Analyse wärmeempfindlicher oder biologischer Proben liegt: Die Sputterbeschichtung ist die ideale Methode, da ihre Niedertemperaturnatur die Probe vor thermischen Schäden schützt und gleichzeitig die Aufladung eliminiert.

Letztendlich ist die Sputterbeschichtung der wesentliche vorbereitende Schritt, der ein nicht abbildbares Präparat in eine Quelle hochpräziser wissenschaftlicher Daten verwandelt.

Zusammenfassungstabelle:

| Aspekt | Vorteil der Sputterbeschichtung |

|---|---|

| Primäre Funktion | Erzeugt eine leitfähige Schicht auf nichtleitenden Proben |

| Hauptvorteil | Eliminiert Lade-Artefakte vom Elektronenstrahl |

| Bildqualität | Verbessert das Sekundärelektronensignal für klarere Bilder |

| Probenschutz | Leitet Wärme ab, um Strahlenschäden zu verhindern |

| Gängige Materialien | Gold, Platin, Iridium, Chrom |

Erzielen Sie überlegene REM-Bilder mit KINTEK

Haben Sie Probleme mit Lade-Artefakten oder schlechter Bildqualität bei Ihren nichtleitenden Proben? KINTEK ist spezialisiert auf Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien, einschließlich Sputtercoater und die hochreinen Metalltargets, die Sie für eine makellose Probenpräparation benötigen.

Unsere Expertise stellt sicher, dass Sie:

- Aufladung eliminieren und klare, hochauflösende Bilder erhalten.

- Empfindliche Proben schützen vor strahlungsinduzierten Schäden.

- Das richtige Beschichtungsmaterial auswählen (wie feinkörniges Platin für Arbeiten mit hoher Vergrößerung) für Ihre spezifische Anwendung.

Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre nicht abbildbaren Präparate in zuverlässige wissenschaftliche Daten zu verwandeln. Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten, um die Anforderungen Ihres Labors zu besprechen und die perfekte Sputterbeschichtungslösung zu finden.

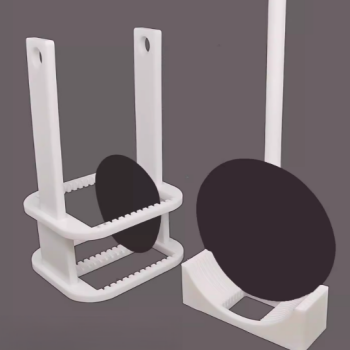

Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

- HFCVD-Maschinensystemausrüstung für Ziehstein-Nanodiamantbeschichtung

- Labor-Sterilisator Lab-Autoklav Puls-Vakuum-Hub-Sterilisator

- Labor-Autoklav Vertikaler Dampfsterilisator für Flüssigkristallanzeigen Automatischer Typ

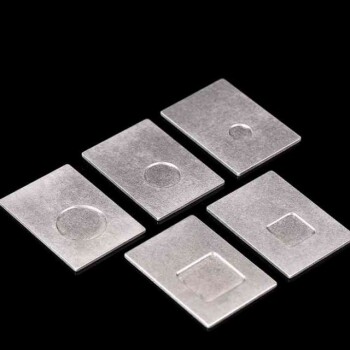

- Anpassbare XRD-Probenhalter für vielfältige Forschungsanwendungen

- Labor-Prübsiebe und Siebmaschinen

Andere fragen auch

- Was ist die spezifische Funktion des Metallfilaments bei der HF-CVD? Schlüsselrollen beim Diamantwachstum

- Wie werden Reaktanten während eines CVD-Prozesses in die Reaktionskammer eingebracht? Beherrschen von Vorläufer-Zuliefersystemen

- Wie funktioniert ein Hot Filament Chemical Vapor Deposition (HFCVD)-Reaktor? Ein Expertenleitfaden zur Herstellung von Diamantfilmen

- Wie wird eine Diamantbeschichtung hergestellt? Ein Leitfaden zu CVD- und PVD-Methoden

- Wie wird etwas diamantbeschichtet? Ein Leitfaden zu CVD-Wachstums- vs. Beschichtungsmethoden